Leichtflüssigkeits- und Fettabscheider sind Abwasserbehandlungssysteme, die essenziell für den Schutz der Kanalisation und der Umwelt sind. Sie unterscheiden sich wesentlich in Bauweise, Normen und Einsatz. Nachfolgend sind die grundlegenden Unterschiede dargestellt.

Zweck und Einsatzbereich

Leichtflüssigkeitsabscheider trennen Leichtflüssigkeiten wie mineralische Öle und Kraftstoffe vom Abwasser, zum Beispiel an Tankstellen oder Industrieanlagen. Ziel der Anlagen ist es, das Eindringen von umweltgefährdenden Leichtflüssigkeiten in das öffentliche Kanalnetz zu verhindern.

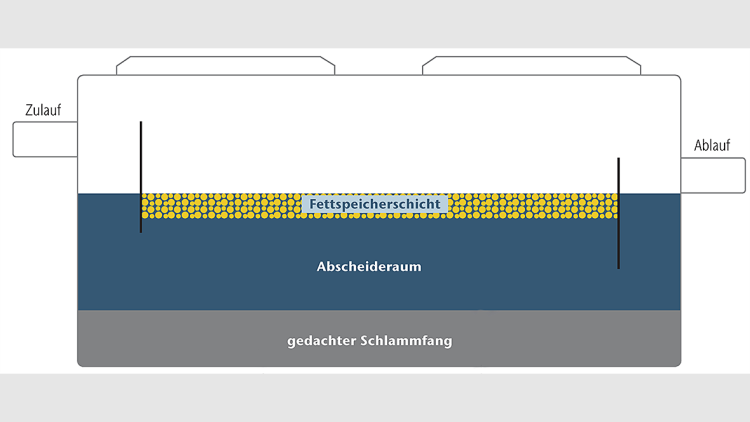

Fettabscheider dagegen sind für die Abscheidung von organischen Fetten und Ölen aus dem Abwasser konzipiert. In Betrieben mit fetthaltigem Abwasser sind Fettabscheider vorgeschrieben, um Fett-Verstopfungen in der öffentlichen Kanalisation zu vermeiden.

Funktionsprinzip:

Leichtflüssigkeitsabscheider und Fettabscheider arbeiten beide nach dem Prinzip der Dichteunterschiede. Stoffe, die eine geringere Dichte als Wasser haben (etwa Leichtflüssigkeiten und Fette) steigen nach oben und werden dort gesammelt. Zusätzlich besitzen die Anlagen für die meisten Anwendungsfälle einen Sedimentsammelraum, in dem sich die abgesunkenen, schwereren Bestandteile des Abwassers sammeln. Dieser kann im selben Becken oder in einem separaten, vorgeschalteten Becken positioniert sein.

Konstruktionsmerkmale

Leichtflüssigkeitsabscheider verfügen über Koaleszenzelemente zur Abscheidung feiner Öltröpfchen und einem selbsttätigen Verschluss. Kleine Öltröpfchen, die nicht infolge ihrer Dichtedifferenz zum Wasser abgeschieden werden, bleiben am ölfreundlichen Koaleszenzelement haften. Ist die Haftfähigkeit des Ölfilms überschritten, beginnen sich große Öltropfen von dem Koaleszenzelement zu lösen, schwimmen auf und werden somit abgeschieden.

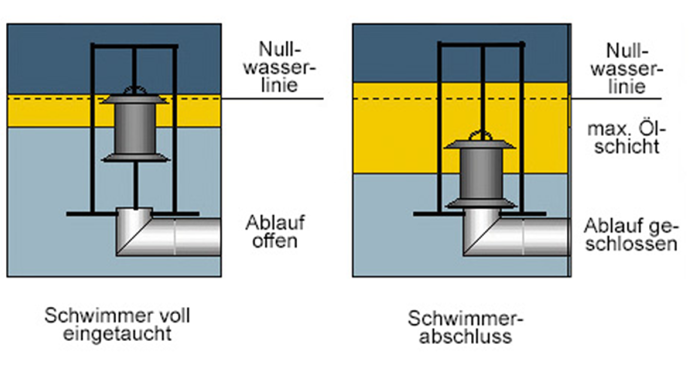

Um das Austreten der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit in die Kanalisation zu verhindern, haben Leichtflüssigkeitsabscheider selbsttätige Verschlusseinrichtungen, die bei Erreichung der maximalen Speichermenge den Ablauf des Abscheiders automatisch verschließen. Dies wird durch einen Schwimmer mit spezifischer Dichte erreicht, der mit zunehmender Leichtflüssigkeitsschicht absinkt.

Im Fettabscheider findet sich im Vergleich zum Leichtflüssigkeitsabscheider weder eine Koaleszenzeinheit noch ein selbsttätiger Abschluss, da diese durch die Verhärtungsvorgänge des organischen Fetts verblocken und damit die Funktion beeinträchtigen würden.

Bei Leichtflüssigkeitsabscheidern sind in Deutschland aus Brandschutzgründen Zu- und Ablaufgarnituren aus einem nicht-brennbaren Material vorgeschrieben, weshalb hier häufig Edelstahl zum Einsatz kommt. Fettabscheider unterliegen dieser Regel nicht, hier sind die Einbauteile wegen der Aggressivität der Fettsäuren meist aus korrosionsresistentem Kunststoff.

Wartung

Gemäß DIN 1999-100 sind bei Leichtflüssigkeitsabscheidern ein monatliche Eigenkontrollen sowie eine halbjährliche Wartung durch einen Sachkundigen vorgeschrieben. Bei Fettabscheidern sind die Entleerungsintervalle so festzulegen, dass die Speicherfähigkeit des Schlammfanges und des Fettabscheiders nicht überschritten werden. Sie müssen jedoch mindestens einmal im Monat vollständig entleert und gereinigt werden, um Geruchsbildung und Verstopfungen zu vermeiden.

Vor der Inbetriebnahme und danach in Abständen von höchstens fünf Jahren benötigen beide Abscheidertypen eine Generalsinspektion, bei der ein Fachkundiger die Anlagen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand, den sachgemäßen Betrieb und die Erfüllung der normativen Anforderung zur Dichtheit der Anlagen prüft. Werden dabei Mängel festgestellt, darf die Abscheideranlage erst nach Mängelbehebung wieder in Betrieb genommen werden.

Wer bei der Wartung und beim Neubau von Abscheideranlagen auf das Gütezeichen RAL-GZ 693 achtet, macht vieles richtig. Die Unternehmen im GET bieten Ihnen dazu Ihre Unterstützung an.